О партизанах и подпольщиках Карелии рассказали в Национальном музее

Текст: Хельга Белянцева

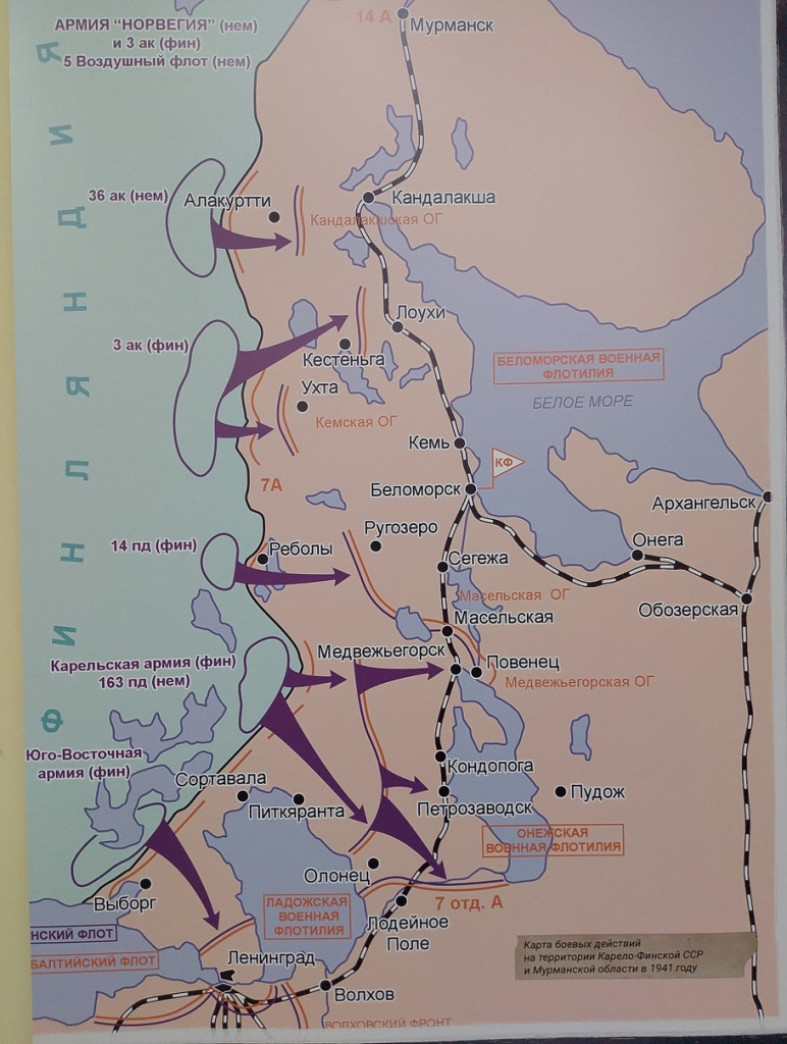

В апреле в Национальном музее Карелии начала работать передвижная выставка «За линией Карельского фронта: партизаны и подпольщики» (6+). Она состоит из 15 баннеров, рассказывающих об особенностях партизанской войны на Карельском фронте, который имел протяженность более 1600 км — от Баренцева моря до Ладожского озера. Экспозиция повествует о формировании партизанского движения, руководителях, командирах и рядовых участниках тех событий. Выставка будет экспонироваться в Петрозаводске до 5 октября, после чего отправится в другие музеи республики.

О том, каким было партизанское и подпольное движение в Карелии и о его ярких представителях порталу «Петрозаводск говорит» рассказали директор Национального музея Михаил Гольденберг и научный сотрудник музея, аспирант Петрозаводского государственного университета Жений Парфёнов.

Организация партизанского движения

Партизанские отряды в Карелии формировались на неоккупированной территории — проходили подготовку, снабжались всем необходимым, а затем переходили линию фронта. Партизаны осуществляли диверсии и разведывательные операции, а после выполнения боевых задач вновь возвращались за линию соприкосновения.

Жений Парфёнов рассказывает, что начале войны в партизанские отряды набирали добровольцев из числа тех, кто писал заявление о поступлении на воинскую службу. Как правило, в партизаны принимали государственных и партийных служащих, комсомольских активистов, а также мужчин, имеющих ограничения по здоровью для службы в армии, впоследствии — тех, кто получил ранения в ходе войны.

Один из наиболее известных людей, руководивших партизанским движением в Карелии — Юрий Андропов. Как комсомольский вожак, находясь в Беломорске, он занимался отбором кадров из числа молодежи от 18 до 27 лет. Именно «Могикан» (позывной Юрия Андропова в годы войны), начиная с 1970-х годов стал ассоциироваться с войной на Карельском фронте. В реальности Штабом партизанского движения Карельского фронта руководил Сергей Вершинин, а работой подполья – Геннадий Куприянов, Иван Власов и Юрий Андропов.

Роль Андропова и Куприянова

Андропова в Карелии многие почитают как «заступника коренных народов». По некоторым сведениям, карелов, вепсов и финнов Сталин собирался переселить вглубь территории Советского Союза по примеру других народов, представители которых сотрудничали с захватчиками. Однако Андропов предоставил свидетельства того, что финно-угры принимали активное участие в партизанском и подпольном движении, благодаря чему их оставили в покое. По словам Жения Парфенова, сейчас многие историки сомневаются в том, что такие планы у руководства страны были, так как единственное свидетельство этому — воспоминания Геннадия Куприянова, первого секретаря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, который после войны стал фигурантом «Ленинградского дела».

Благодаря кампании, организованной республиканским руководством во главе с Куприяновым в 1944 году, героическую борьбу представителей коренных народов Карелии с захватчиками стали активно популяризировать. Но еще раньше, в 1943 году произошел интересный момент, связанный с увековечиванием подвига двух комсомолок — карелки Марии Мелентьевой и вепсянки Анны Лисицыной. Они стали своеобразным символом военного времени в Карелии.

Подвиг и награда

Летом и осенью 1942 года наша страна оказалась в тяжелой ситуации, и Карельский фронт не был исключением. На территории Карелии к тому моменты сложился жесткий оккупационный финляндский режим. Все население оккупационные власти взяли под строгий учет. Вести подпольную работу в таких условиях было очень сложно. Тем более что граница с районами, занятыми врагом, проходила по водоемам — Ладожскому и Онежскому озерам и реке Свирь. Поэтому перебросить подпольщиков туда было непростой задачей. Анну Лисицыну и Марию Мелентьеву после подготовки направили на оккупированную территорию Шелтозерского района. Здесь сыграло роль то, что Анна Лисицына была из вепсов, поэтому риск, что она вызовет подозрения, был минимальный. Девушки обосновались в деревне Рыбрека, так как там жили мать, пожилой отец и сестра Анны. На протяжении полутора месяцев подпольщицы собирали разведданные о находящихся поблизости финских войсках и строящихся укреплениях.

Собрав всю возможную информацию, не имея радиостанции, девушки возвращаются пешком в расположение командования. Во время переправы через реку Свирь Анна Лисицына героически погибает. Марии Мелентьевой удается переправиться и доставить добытые данные и документы. Осенью 1942 года, после лечения и небольшого отпуска, Марию Мелентьеву направляют в Сегозерье, где она погибает от рук оккупантов в результате предательства.

Представительницы коренных народов, две подпольщицы были посмертно удостоены в 1943 году звания Героев Советского Союза, хотя в 1942 году их уже наградили орденом Красной звезды. Это редкий пример для Великой Отечественной войны, когда за один и тот же подвиг человека наградили дважды.

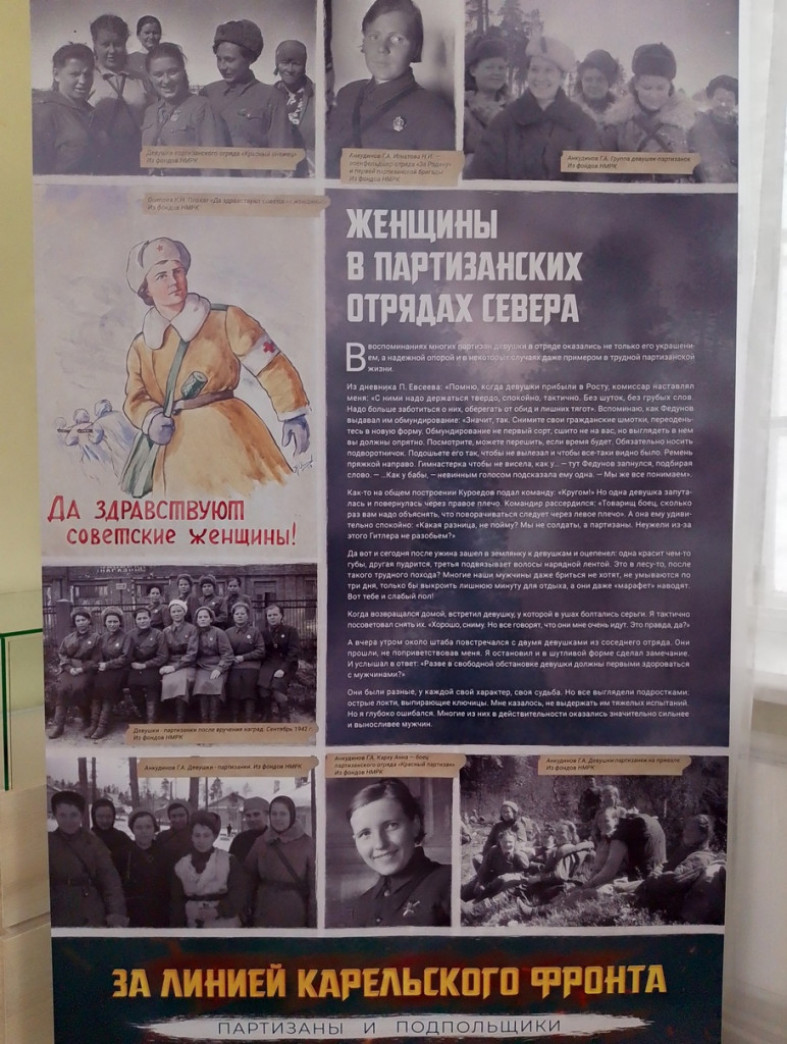

Женщины в партизанских отрядах

Девушки и женщины принимали активное участие в партизанской войне на Карельском фронте, говорит Жений Парфенов. Нередко им в должности санинструктора, фельдшера или радиста, с тяжелой ношей за спиной, приходилось отправляться в многокилометровые рейды, порой до пятисот километров, которые длились десятки дней.

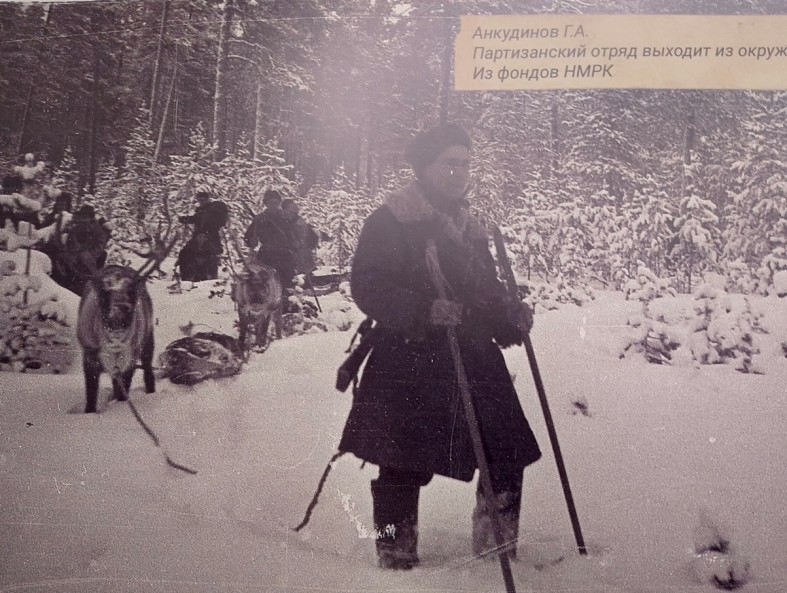

На снимках, сделанных военным фотографом и партизаном Гавриилом Анкудиновым, мы видим девушек-партизанок с улыбками и искрящимися глазами — несмотря на все тяготы, которые легли на их хрупкие плечи…

И, если в партизанских отрядах было большинство мужчин, то среди подпольщиков девушки составляли около 60-70 процентов. Как правило это были представительницы коренных финно-угорских народов, что позволяло не вызывать подозрений у противника. По этой же причине подпольщиц обычно отправляли в те деревни, где у них жили родственники.

«Опереться было не на кого»

«Партизанское и подпольное движение было везде, но везде оно было разным, — рассказывает Михаил Гольденберг. — У нас партизаны базировались на нашей территории, а совершали рейды в расположение врага. Дело в том, что местного населения в Карелии практически не оставалось, опираться им было не на кого. В карельской тайге долго не проживешь. Провернули операцию – и вернулись».

Поэтому партизаны в Карелии не были «дубиной народной войны», по выражению Льва Толстого, так как народа, на который они могли бы опереться, не было. На оккупированных 2/3 территории республики во время войны оставалось всего около 86 тысяч человек. Русские находились, преимущественно, в лагерях, а с финно-угорским населением оккупанты проводили политику «заигрывания».

«Везде захватчики приходили на чужую территорию, к чужим этносам, чужим языкам. У нас оккупантами были финны (только на севере Карелии находились две немецкие дивизии). Финны пришли к финно-уграм, к своим – у них здесь была опора. Карелы, вепсы, финны могли учиться, получать медицинскую помощь. Работали университет и театр. В деревни завезли скот, ликвидировали колхозы, — продолжает Михаил Гольденберг. — Народ раскололся – часть вступала в армию финнов, часть оказывала помощь Красной армии. Любой новый человек, появившийся в карельской или вепсской маленькой деревне, вызывал подозрение. Поэтому потери были очень большие – почти половина подпольщиков погибла (58 из 121)».

Сильва Паасо

Одной из самых знаменитых подпольщиц Карельского фронта была Сильва Паасо. Финка по национальности, она родилась в городе Кеми в Финляндии, в 20-х годах семья перебралась по политическим причинам в Советский Союз. Ее отец Карл Паасо был финским коммунистом. В 1938 году отец семейства пал жертвой государственного террора в СССР. Несмотря на это Сильву Паасо приняли в комсомол. В начале войны она прошла подготовку сначала на санинструктора, а потом и на подпольщицу. Находясь в Шелтозерском районе, с помощью радиостанции передавала собранную информацию в Беломорск. За свою деятельность на оккупированной территории была удостоена медали «За отвагу».

«Для меня война – это Сильва Паасо, — говорит директор музея. — Восемь месяцев она просидела в погребе с пятью мужиками. Три раза выходила в эфир, три раза финны ее пеленговали, но найти не могли. Местные жители могут так замаскировать подземный ход, что вы его никогда не найдете. Сильва Паасо была одной из лучших радисток. Андропов, который отправил ее на задание, передал ей туда, в яму, чтобы она вышла замуж за одного из парней, что сидели вместе с ней. И она вышла за Павла Удальцова. Ведь восемь месяцев – это много. Да и не было там ни женщин, ни мужчин, там все были бойцы».

«За чертой милосердия»

«Партизан на Карельском фронте было относительно немного – не более шести тысяч, — продолжает Михаил Гольденберг. — Вначале здесь стали копировать Белоруссию и Украину, формировать бригады. Первая бригада целиком погибла. 600 человек в тайге не могли выжить. Тогда стали делать маленькие летучие отряды – человек по 25-40.

Партизаны передвигались пешком или на лыжах – здесь восемь месяцев лежал снег. При этом должны были нести на себе до 50 кг в рюкзаке (взрывчатку, оружие, мины, патроны, пулеметные диски и т. д.). Финны зачастую превосходили их в лыжной подготовке. Порой они преследовали партизан, даже не вступая в бой – знали, что они, обессиленные, упадут.

Было очень непросто. Суровый климат, сложный ландшафт – скалы, болота, тайга. Зимой глубокий снег, обморожения; летом гнус – комары, мошки...

У нас была партизанская литература: карельские писатели Дмитрий Гусаров, Пекка Перту, Яакко Ругоев, Ортьё Степанов – все они были партизанами.

Лучший роман о партизанах – «За чертой милосердия» Дмитрия Гусарова. Там есть эпизоды, когда раненых пристреливали. Но партизаны знали, что нести их в тайге никто не сможет. А финны убивали раненых очень жестоко. Поэтому иногда они просили сами, чтобы товарищи «добили» их. Не случайно этот роман не хотели издавать, но Константин Симонов заступился: «Нужна правда о войне, пусть и такая суровая».

Были потрясающие партизаны! Осмо Бородкин из деревни Оланга – северный карел, художник, иллюстратор «Калевалы». Когда партизанское движение в Карелии прекратило существование в 1944 году, его перевели в Красную армию. Он был ранен в Польше, операцию ему делал немецкий хирург. Узнав, что он художник, сохранил ему руку. Родные получили на него три похоронки! Вернулся домой он калекой – хромой, практически с одной рукой. После второй похоронки его жена вышла замуж. В 1948 году, в возрасте 35 лет, Осмо Бородкин участвовал в конкурсе рисунков к столетию публикации эпоса «Калевала», занял третье место. Умер он в конце того же года. Вот такой была судьба партизан…» © «Петрозаводск говорит»