Однажды наш старый деревенский дом, запертый на зиму, вскрыли добрые прохожие люди. Судя по тому, что ничего не взяли, нас посетили любители старины – из тех, что предпочитают пополнять антикварный рынок незаконным образом. Взыскательные «гости» даже отвергли единственную старую вещь – небольшую икону Спасителя в жестяном окладе, водруженную на сервант 70-х годов. Вообще, красный угол, благодаря серванту и менталитету хозяев, выросших в атеистическом Советском Союзе, оформлен своеобразно – икона, старенькие книги, игрушечный резиновый кот-мушкетер… Но, как бы то ни было, образ встречает каждого, кто заходит в дом, как и полагается.

Миновала Пасхальная неделя. Кто-нибудь из вас оставил освященное крашеное яйцо до следующей Пасхи? Уверяют, что оно не может испортиться. И красный угол как раз то место, где стоит беречь память о Великом празднике весь год. Сегодня мы поговорим об этом средоточии почитания святости в доме, которое имеет свою интересную историю и особенности.

Помните по фильмам привычный стереотип православного крестьянского мира – входящий в дом сперва крестится на иконы, и лишь потом здоровается с хозяевами. «Передним», «красным», «святым» называли угол в избе, расположенный по диагонали от печи, напротив входа. Именно там находились образа – иконы Спасителя, Богородицы, угодников. В красном углу было место хозяина дома, самое почетное – там он занимался домашними делами, туда приглашал гостей.

До распространения христианства этот угол был местом, где располагали языческие изображения домашних духов-предков, покровителей рода в виде глиняных или деревянных фигурок. Православие вошло в дома, но вытеснить язычество у него так и не получилось. И даже красный угол стал местом своеобразного симбиоза религии и язычества. Как такое возможно? Наши прадеды умели жить, принимая Бога и поклоняясь духам природы, своим предкам, за что их даже местные священники еще двести лет назад устали ругать — бесполезно.

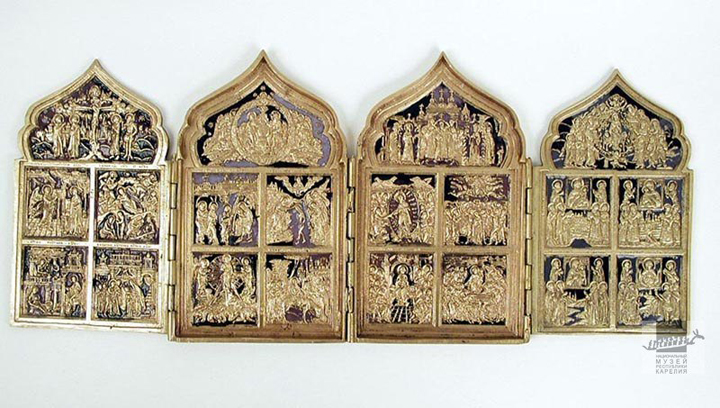

В красном углу иконы не висят, а стоят на полочке или в киоте-божнице – иногда это мог быть солидных размеров треугольный ящик. В Карелии в ходу были разные иконы – от довольно крупных, написанных красками на досках, в лучших северных иконописных традициях, до миниатюрных складней. Подобные медные складни, скромно стоявшие в красном углу, однозначно указывали на то, что семья придерживается старой веры, или склонна к ней.

Медные складывающиеся иконы были широко распространены на большей части современной Карелии – они отливались еще в 18 веке в Даниловском скиту (Выгорецком общежительстве), которое снабжало своим «поморским» литьем всю старообрядческую Россию.

Складень-квадриптих. «Двунадесятые праздники». 1 половина XVIII в. Национальный музей Республики Карелия

Сам принцип существования компактных складней указывал на необходимость сокрытия своей приверженности запрещенной «беспоповщине». Двух-трех-четырехстворчатые литые иконы складывались – при необходимости их можно было спрятать или держать при себе в пути. Но сложно было скрыть тот факт, что большая часть жителей Архангельской и Олонецкой губерний принадлежали к раскольникам. Православные священники должны были вести миссионерскую работу среди них, но их было слишком мало, а такие черты старообрядческого населения как хозяйственность, опрятность, честность и отсутствие пьянства представителям официальной церкви было трудно порицать. «Почему в церковь не ходите? Не исповедуетесь?» спрашивал батюшка у помора или заонежанина. «Болею», «Да на промысле все», уклончиво отвечал тот годами.

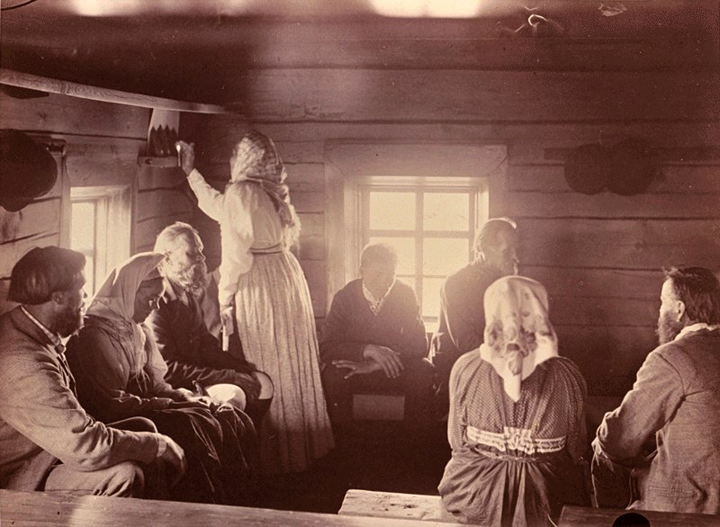

Шуньга. Перед походом к венцу. К.К. Романов, Ф.М. Морозов. 1926 г. Из книги М.И.Мильчика «Заонежье. История и культура»

Но вернемся к образам в углу: от посторонних глаз они могли закрываться занавеской, а в праздничные дни в зажиточных семьях украшались богато вышитым полотенцем-образником. Кстати, было икон не так много – редко больше одной-двух, а если учесть, что большинство домов еще лет двести назад топились «по-черному», то и лик у деревянных образов был порядком закопчен.

У иконы могли лежать восковые свечи, ладан, перед ней с потолка свешивалась лампада – привычные православные атрибуты. Но в течение года божница с языческой заботливостью пополнялась самыми разными предметами: это мог быть масляничный блин, оставленная с Вербного воскресенья ветка вербы – вербушка, четверговые хлебцы, которые хозяйки пекли в Великий четверг (в них добавляли шерсть коров, а потом использовали в обрядах ухода за скотом), упомянутое пасхальное яйцо. Красивым украшением служили колосья ржи – либо первые сжатые три горсти, которые сворачивали в жгут, которым перевязывали сноп, либо последние колоски с отжина – самого конца сбора урожая.

Кстати, колосья могли относиться на родительскую могилу, на кладбище – таким образом заручались покровительством рода, веря, что души близких живут в доме, питаются в нем. Помещая колосья в божницу, хозяева продолжали древнюю языческую традицию почитания предков, только обращались при этом и к Богу. Даже орнамент вышитого полотенца, обрамлявшего икону, содержал рассказ о древних божествах ушедших столетий.

В качестве примера двоеверия очень показателен обычай перехода семьи в новый дом, где сама последовательность вноса предметов говорит сама за себя. Первым делом запускали кота или петуха, по поведению которых гадали, какой будет жизнь в новом доме. При этом домашний питомец принимал на себя роль своеобразной жертвы, ведь считалось, что первый вошедший и умрет первым – так пусть это будет не человек. Затем хозяйка входила с квашней, целовала стол, печь и ставила квашню на место, на шесток. Женщина угощала домового, подкладывая калитку за печь и рассыпая зерно, и просила домовых принять семью на жительство. И только после этого хозяин ставил принесенную икону в божницу, а хозяйка раздувала огонь в печи.

Интересно, что со второй половины 19 века именно неподалеку от красного угла вошло в обычай вешать другой маленький «иконостас», семейный. Это был набор фотографий, вставленных в раму под стекло или просто фотокарточки, засунутые под край рамы. Такие еще часто встречаются в деревенских домах. Не случайно к такому набору фотоснимков подходит слово «иконостас» — молясь перед образами, люди поминали души умерших и просили (да и просят) их о защите и помощи. Так что древнее почитание ушедших родных живо до сих пор.

В наше время не редкость, если в доме, где люди едва ли могут назвать себя верующими, в углу стоит икона – «на всякий случай». И тут же рядом сувенирные обереги. Сильно ли изменились люди за последние столетия? Едва ли. Мы такие маленькие и беззащитные, а мир так велик и страшен, что немного спокойнее, если со стены на тебя смотрит кто-то, кто способен защитить…